在北安市杨家乡新富村一处砖房里,一张泛黄的《农村土地承包经营权证》曾让王某与其大伯哥对簿公堂。当法官和“法庭联络员”展开这卷承载着两代人记忆的证书时,二人终于明白:土地确权不是分割亲情的利刃,而是守护家园的纽带。

2025年3月19日,王老汉的弟媳王某一纸诉状将其诉至法院,要求王老汉归还其土地经营权,并赔偿2022年至2024年的经济损失。这起纠纷源于8年前王某婆婆去世时未明确分配的7.3亩土地。哥哥认为母亲一直由其抚养,去世时由其安葬,案涉土地是母亲留给他的,应归其经营,弟媳则主张母亲在世时说过,案涉土地在其去世后留给王老汉的弟弟,案涉土地的经营权由其依法享有。随着土地确权登记推进,双方矛盾彻底激化,这份承载着集体所有权、农户承包权、土地经营权的证书,成了破解困局的关键钥匙。

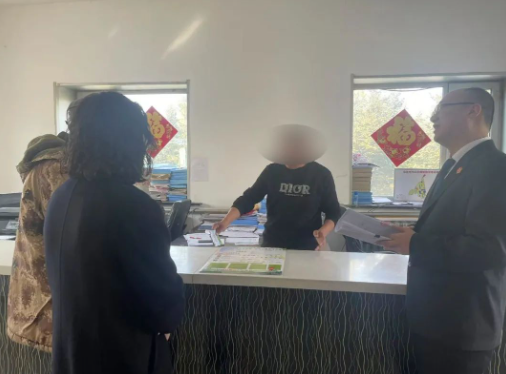

案件分到通北法庭后,方艳楠法官考虑到当前正值备耕阶段,如果矛盾不能及时化解,那么最终无论谁获得案涉土地的经营权,都可能错过春耕的黄金时期。经电话沟通,王老汉行动不便,且因赡养老人问题对弟媳意见较大。为了尽快让双方定分止争,综合考量,方艳楠与王某约定到王老汉家中进行调解,调解过程中,双方态度逐渐缓和,但是对案涉土地经营权王老汉仍不肯轻易归还给原告。

眼看矛盾已经缓和,就差打消王老汉心中的怨气,为了让矛盾一次性化解,方艳楠想到了一个当地的“法庭联络员”。“法庭联络员”作为人民法庭伸向基层最前沿的触角,不仅是老百姓与法庭间沟通的桥梁,更能发挥出人熟为宝的优势,于是方艳楠带着双方找到了该村的“法庭联络员”魏春桥。通过“法庭联络员”和法庭干警的共同劝说,王老汉心中的怨气彻底消散了,并同意将案涉土地返还给其弟媳王某,王某也同意不再主张经济损失,最终双方在通北法庭握手言和。

振兴乡村,法治先行。通北法庭将认真贯彻落实上级法院的指示精神,在院党组的带领下,以创建“枫桥式人民法庭”为目标,紧紧围绕“枫桥式人民法庭”建设的工作要求,立足基层,化解各类矛盾纠纷,认真履行司法工作各项职责,为辖区乡镇的经济发展和社会稳定做出积极贡献。